编者按:

在陕西师范大学这片丰饶的教育沃土上,有这样一群优秀教师,数十年如一日地用岁月的犁铧翻开知识的土壤,以星夜的光辉照亮学术的创新,将炽热的情怀许以家国的荣昌。他们心有大我、至诚报国,言为士则、行为世范,启智润心、因材施教,勤学笃行、求是创新,乐教爱生、甘于奉献,胸怀天下、以文化人,将崇高的教育家精神内化于心、外化于行,点亮了陕西师范大学的“师者荣光”,吹响了服务教育强国建设的激昂号角。春夏之交,万物明媚,希望的田野生机勃发,学校官微特开设“弘扬教育家精神 服务教育强国建设 陕西师范大学优秀教师先进事迹系列报道”专栏,让我们共同走近他们平凡而伟大的师者生涯。

深潜历史长河

执卷问学求真知

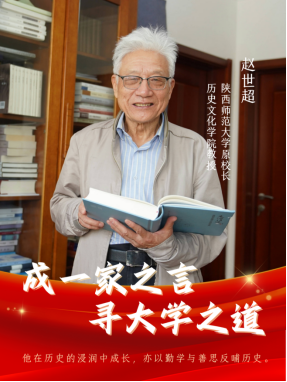

1946年出生于河南南阳的赵世超

自幼酷爱读书作文

对历史尤感兴趣

1965年赵世超以第一志愿

考上北京大学历史系

1970年大学毕业

赴河北定县参与八角廊大型汉墓的

发掘和整理研究

1976年调入开封师范学院历史系

1985年赵世超考入四川大学历史系

攻读博士学位

在老师徐中舒教授和罗世烈教授的指导下

于1987年底完成23万字的博士论文

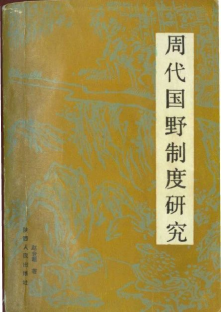

《周代国野制度研究》

论文从国、野问题入手

厘清了中国古代早期文明

逐步摆脱氏族制羁绊的成长轨迹

《周代国野制度研究》在学术界影响广泛

被学界誉为“改革开放后大陆学界

研究周代国家结构的奠基之作”

赵世超早年的研究主要集中在

周代制度及早期国家的统治模式等方面

后来逐步扩展至先秦两汉

思想史 文化史等领域

近年来 他对先秦服制 古代等级制度的起源

引礼入法等问题进行重新思考与诠释

走出了一条从制度到思想的研究之路

引起了先秦史学界的广泛关注

半生治学 学思无尽

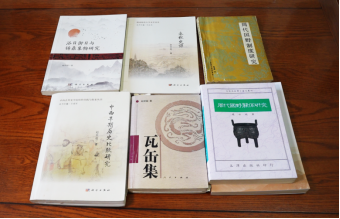

赵世超出版了《中西早期历史比较研究》

《历史人物评传选》

及学术论文集《瓦缶集》等

多部学术著作

发表高水平论文50余篇

“认定自己的学术方向

就要咬定青山不放松”

他以古为镜 古为今用

传承灿烂历史文明

增强民族文化自信

坚持守正创新 自成一家之言

扎根陕师沃土

孜孜矻矻谋发展

1988年

赵世超到陕西师范大学历史系任教

1991年起 他先后担任历史系副主任 主任

1994至2004年担任陕西师范大学校长

“要想让一个大学办好

首先要把教师队伍建设

当作我们工作的重中之重。”

赵世超任校长期间

提出了20字教师队伍建设方针——

“大力引进 积极培养 确保规模

优化结构 提高质量”

为适应西部大开发

高等教育跨越式发展的新形势

从根本上改善办学条件

2000年在校党委全力支持下

赵世超率领学校领导班子

在长安区郭杜镇征地拓展办学空间

开工兴建长安校区

2002年陕西师范大学

成为第一个入驻长安大学城的高校

20多年筚路蓝缕 栉风沐雨

长安校区如今已成为学校主校区

承载着新时代双一流大学建设的光荣与梦想

从来到师大的那一刻起

赵世超便将个人荣辱与学校兴衰紧密相连

就像他常常说的

“要像坚定不移的胡杨那样

坚持、坚持、再坚持。”

赵世超的光与热

还从师大校园播撒至社会服务的广阔天地

他先后担任陕西省社科联主席

陕西省社科联名誉主席

为陕西从社科大省向社科强省迈进

作出了积极贡献

坚守三尺讲台

躬身垂范立师魂

“我的本职是教师。”

多年来 赵世超为本科生

研究生开设过中国古代史

先秦史《左传》选读

中国古代经济史等多门课程

他视野开阔 博闻强识 出口成章

深受学生欢迎和好评

也得到同行的交口称赞

赵世超倡导

“教师不要做那些拾人牙慧

人云亦云、没有自己创见的低层次重复

要瞄准有学术价值的选题

啃硬骨头,见他人之未见

板凳宁坐十年冷,文章不写半句空”

担任校长期间

赵世超仍站在教学一线

为本科生 研究生授课

在中国古代史研究这片沃土上辛勤耕耘

“对于以培养未来教师

为主要任务的师范大学

本科教学状况直接关系到

基础教育师资的教学能力和教育质量。”

“奇文共欣赏,疑义相与析”

赵世超反对学术上的自闭与狭隘

从不吝惜将自己尚未发表的

研究成果在课堂上提出来公开讨论

与同行 学生 各界朋友共同交流

愿意与持不同观点者百家争鸣

这也是一位良师坚守三尺讲台

分享学习心得 探讨治学之道

共襄学术繁荣的情怀与境界

记者手记:

“我到陕西师范大学将近40年,热爱它的一草一木、一砖一石,更热爱师大人。我愿意为学校贡献我的有生余年,让师大的明天更加美好!”去年12月初,站上学校第二届“西部红烛两代师表奖”颁奖台,赵世超掷地有声地说。清澈的晨光洒向舞台,也照亮了赵世超深邃的双眸。一幅明媚的未来画卷,正在他眼前徐徐展开……

转自陕西师范大学微信公众号